医院新闻

【汤医新闻】高原康养与低氧医学学术研讨会在西宁成功举办

2025年8月8日,高原康养与低氧医学学术研讨会在海拔2200米的西宁青藏高原康养中心隆重举行。本次研讨会由北京小汤山医院、北京整合医学学会、北京高原适应研究康复中心、西宁市中医院联合主办,西宁市城北区中医院、西宁市第一医疗集团协办。会议由北京小汤山医院发展协调办主任、北京高原适应研究康复中心副主任王立明和西宁市中医院副院长马桂芳共同主持。北京整合医学学会秘书处主任兼工会主席章翌、西宁市科技局副局长戴航、西宁市卫健委副主任李鸿东、北京小汤山医院党委副书记兼纪委书记朱江华等出席了会议。

学术会议开始前,首先举行了《高原康养蓝皮书》研创启动仪式,标志着该项目正式进入实施阶段。项目负责人、北京中医药大学国家中医药发展与战略研究院健康产业研究中心/澳门城市大学大健康学院教授侯胜田详细介绍了蓝皮书的研创目标、内容框架及预期社会影响,强调其将为高原低氧环境下的康养医学提供科学依据和实践指南。

侯胜田教授随后作《百岁时代推动高原康养的逻辑与路径》主旨报告。他指出人类进入“百岁时代”后,高原康养正从“小众探索”升级为“主动健康”国家战略。其逻辑在于:第一,百岁时代疾病谱转向慢病与共病,低氧适度刺激可激活HIF通路,促进代谢重编程、血管新生和神经保护,与抗衰老研究高度同构;第二,3.5亿“60+”人群对“延长健康寿命”支付意愿强烈,高原康养可在避免药物副作用的同时,以自然方式实现“防病于未病”;第三,“双碳”背景下,海拔3000米左右区域拥有富氧植被、洁净空气与民族文化三重稀缺资源,可形成“海拔经济”新增长极。

北京整合医学学会秘书处主任、工会主席章翌围绕《党建引领聚合力,黄金海拔暖民心》,指出,北京整合医学学会作为党领导下的医学健康类公益性社会组织,积极响应国家乡村振兴和健康中国战略,践行大卫生、大健康理念。学会特别策划“乡村幸福安康工程”公益慈善帮扶项目,通过针对性物资、优质医疗资源帮扶、义诊、科普等形式,助力解决因病致贫、因病返贫问题,赋能西宁,让乡村居民共享健康中国、健康乡村建设成果。

北京整合医学学会自然医学分会名誉主任委员杨师发布《自然医学促进高原康养的发展》,他阐述了自然医学与高原康养在“理、法、方、药”四个层面的高度契合性,介绍了自然医学(特别是自然疗法)在高原康养实践中的应用及其核心理念,旨在推动自然医学助力高原康养事业发展。

西宁市中医院副院长马桂芳分享市中医院立足高原独特环境,发挥中藏医药优势防治高原疾病。作为青海省首家公立医养结合机构,其创新打造了集“医疗、康复、养老、护理、心理、营养、口腔、亲情、安宁”九位一体的融合模式,独创“翻牌住院”机制实现医养无缝切换。依托重点专科推广中藏医特色疗法与护理技术,并通过科研合作、技术下沉、联盟共建辐射基层。该模式成效显著,获评省级三星养老机构,为高原提供了可复制的医养结合解决方案。

中国健康养老集团研究院院长、中国老龄产业协会老年宜居养生委员会主任张晋发布《旅居康养现状、特征与趋势》,指出围绕着西宁黄金海拔康养,深度分析了中国老龄化、少子化及消费分层有关因素,揭示了大健康产业发展的底层逻辑,并进行了优劣势分析,提出了发展西宁黄金海拔康养产业的发展路径与重点方向。

北京高原适应研究康复中心副主任、北京小汤山医院发展协调办主任王立明发布了《常压低浓度氧应用研究》报告,详细介绍了常压低浓度氧的原理及其实践成效,着重强调了其在缓解高原反应、增强人体适应能力等方面所起到的积极作用。凭借科学数据与临床案例的有力支撑,王立明指出,常压低浓度氧技术不仅能够改善人体在高原环境下的缺氧状况,还能在康复医学、运动医学以及体重管理领域发挥独特的优势。这一技术的推广与应用,有望成为高原康养领域的关键突破口,有助于打造更具针对性、可持续性的健康保障体系,为高原地区居民及旅居人群提供更为全面的健康服务方案。

中国疾控中心慢病中心党总支书记、副研究员邹斌围绕《慢病防控的挑战与实践》主题,以认知重构、康养实践为主线,揭示慢病是 21 世纪全球最大的健康威胁,强调预防为主做自己健康的第一责任人,期待高原康养与慢病防控紧密融合,全面赋能健康中国建设。

中国医学科学院药用植物研究所彭勇教授的报告《中医自然疗愈产业发展前瞻》,针对当下社会经济发展进程中所面临的压力挑战和痛点,以“疗愈情绪价值破内卷,以中医文化内核赢未来”,实现:心态平衡、情绪稳定、身心健康、精气神满满。从而达到:第一层面(疗愈个体):心态平衡、情绪稳定;第二层面(疗愈家庭):家庭健康、家庭和睦;第三层面(疗愈国家/社会):社会和谐、环境友好、国泰民安。

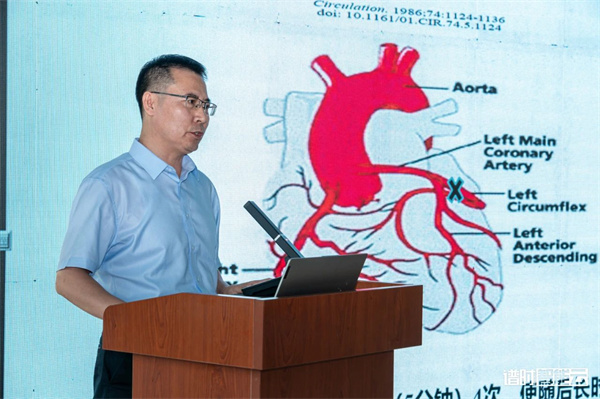

北京脑重大疾病研究院教授刘利强发布《远隔缺血适应技术在心脑血管疾病及高原低氧适应中的应用》,报告针对急进高原人群,提出预防急性高原反应新方法并筛选易感人群;为肥胖患者研发间歇低氧运动减重护血管方案;构建腹主动脉闭塞及缺血性卒中模型,证实低氧后处理可减轻器官损伤、助力神经修复;揭示脑内细胞低氧互助机制,发现间歇性低氧可改善认知损伤。成果在sci期刊发表多篇。

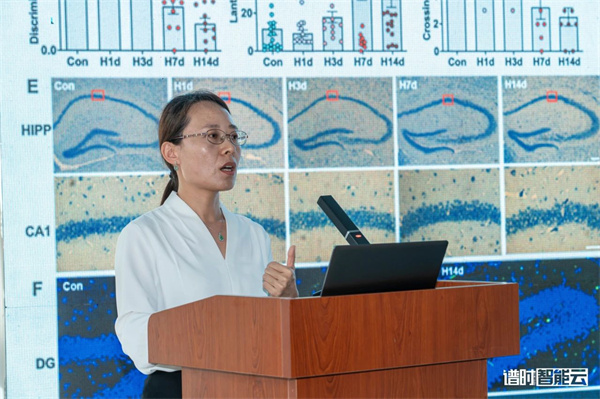

首都医科大学脑重大疾病研究中心教授、省部共建重点实验室副主任严君的报告指出,低氧应激具有双重效应,既可能造成损伤,也可能带来适应性益处。这种效应受暴露模式(如急性与慢性、持续与间歇)、强度和个体耐受性影响。通过科学调控氧浓度、暴露时间和频率,可优化低氧适应效果,避免过度氧化应激和代谢耗竭。研究显示,间歇性低氧比持续性低氧更易实现风险与益处的平衡,在脑卒中、神经退行性疾病和急性高原损伤中具有潜在神经保护作用。

首都医科大学脑科学医工实验室执行主任姜缪文发布《“医工融合”低温神经保护:跨越治疗时间窗的卒中救治策略》,指出低温神经保护治疗脑卒中是通过控制性降低体温(通常至32-35℃)以减缓脑代谢、抑制炎症反应和减少自由基损伤,从而保护缺血半暗带神经细胞。其机制包括降低氧耗、稳定血脑屏障、抑制兴奋性氨基酸释放及凋亡通路。临床常用体表降温或血管内降温技术,需密切监测心律失常、感染等风险。研究显示亚低温治疗可缩小梗死体积,尤其对心脏骤停后缺氧性脑病效果明确。联合溶栓/取栓时需平衡出血风险,未来方向或聚焦于靶向低温设备研发、医工融合与临床转化应用。

本次高原康养与低氧医学学术研讨会汇聚了医学、康养、科研等多领域专家,围绕高原康养的科学基础、技术应用、产业发展、慢病防控、神经保护等前沿议题进行了深入交流与探讨。本次系列活动的成功举办,旨在打造高原康养品牌,深化低氧医学研究,推动产学研用融合,必将有力促进西宁乃至全国高原康养产业的高质量发展,为服务国家健康中国战略和积极应对人口老龄化做出积极贡献。

文/纪检办公室张有凭

发展协调办公室 李瑀

- 标签:

地址:北京市昌平区小汤山镇银街北路390号

地址:北京市昌平区小汤山镇银街北路390号  邮编:102211

邮编:102211

联系电话:

联系电话: